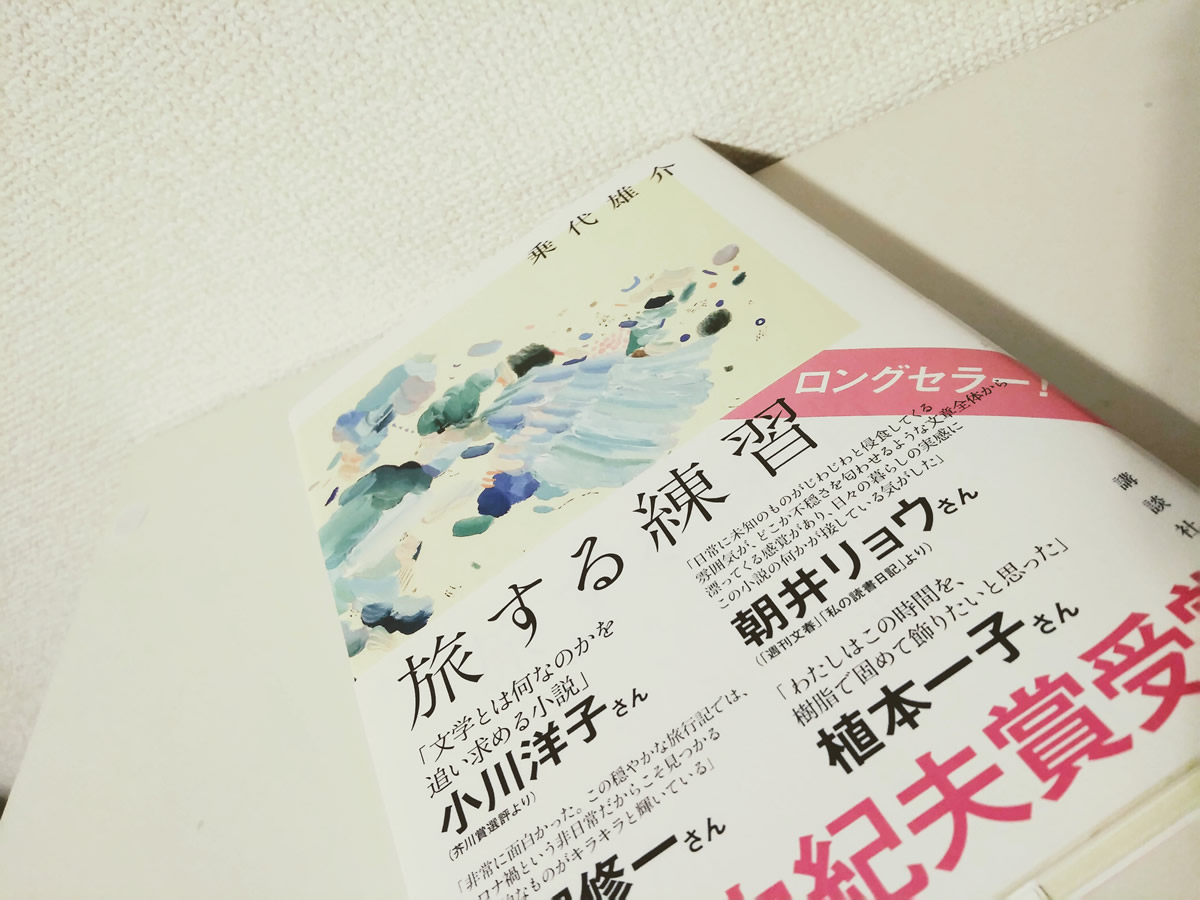

2021年1月に発売された「旅する練習」。第34回三島由紀夫賞、第37回坪田譲治文学賞、ダブル受賞。第164回芥川賞の候補にもなった一冊です。

初めて乗代雄介さんの本を読みましたが、心に長く残りそうな読書体験となりました。

あらすじ、内容について

Amazonの紹介より

中学入学を前にしたサッカー少女と、小説家の叔父。

Amazon 商品の説明より

2020年、コロナ禍で予定がなくなった春休み、ふたりは利根川沿いに、徒歩で千葉の我孫子から鹿島アントラーズの本拠地を目指す旅に出る。ロード・ノベルの傑作!

Amazonのあらすじの通り、小説家である「私」と姪・亜美(あび)が徒歩で旅をする物語です。

二〇二〇年三月九日に我孫子駅を出発し、二〇二〇年三月十四日に鹿島で少しの用事を片付けたあと、鹿島の海岸で、旅のあいだずっと続けてきたお互いの練習――「私」は風景を書くこと、亜美はリフティングをすること――を最後に行って、旅を終えます。

旅する練習 マップ

一度読み終わったあと、二人が旅の間にそれぞれの練習をした場所や立ち寄った場所をマップに起こしてみました。土地や風景の具体的な描写の多い本作には、こうした作業がとても楽くなるようなヒントがいっぱいでした。

「旅する練習」の感想、所感

読み終えてまず抱いた感想は「どうして?」です。

この「どうして?」を自分なりに考えてみても腑に落ちる答えがでず、そもそも答えがでるような疑問ではないのですが、頭の片隅にいつもこの「どうして?」が引っ掛かっているような、そんな日々を過ごすことになってしまっています。

書く練習について

旅の日程や、地名、コロナ禍という背景のことなど、この小説は現実に即した描写の多いことが特徴です。

主人公である小説家の「私」は、風景を書く練習をしながら姪と旅をするのだけど、この、風景を書くという行為も、もともと作者の乗代雄介さんが普段から行っていることだそう。

「旅する練習」刊行記念のインタビュー中で「小説に出しているのは特にくり返し行って何度も練習をした馴染みの場所」だとも語っています。

今回の小説で「私」が書いている風景描写は、多少の日時のずれはありますが、僕自身が実際にその場所でノートに書いた練習をそのまま写したもので、推敲もしていません。それをそのままで良しとするための小説の構造が求められる(略)

練習の記憶と記録:『旅する練習』刊行記念・乗代雄介インタビュー

乗代さんにとって、書く練習という普段の行為が先にあり、それを素材として小説を構想した、と。

主人公も小説家という設定のままですし、読んでいても確かに、どこか現実とフィクションが縄のように混ざり合ったようなイメージを持ちます。

しかし、この構想案だけが抱いた疑問である「どうして?」の答えだとしたら、なにか恐ろしすぎます。世界に起きる理不尽なできごとは、得てしてそういうものだと言われれば否定はできませんが。

ちなみに、このインタビューで「私」が書いている風景描写はそのまま写したもので、遂行もしていない、と答えられてはいますが、少なくとも姪・亜美が出てくる三月十四日の描写(旅の最後の描写)は創作でしょう。

また、再訪して書いた五月二十六日の風景描写(カワウが死んでいた場所)にも旅の思い出を振り返る記述があり、普通に考えれば創作だと思いますが、具体的に亜美の名前は出てこないので、もしかしたら実際に一度通り過ぎたところを再訪して書かれたという可能性もあります。(だとしたら、まさにこの場所でのできごとが小説の源ではないだろうか)

「旅する練習」というタイトル

このタイトルだけを先に読むと「旅をすることの練習」と受け取れますが、本書の内容を素直に表すならば「練習する旅」や「練習の旅」のほうがしっくりきます。(ただちょっとダサい、笑)

「旅」という言葉にはいろんな意味を乗せられるし、「人生と言う旅をするための練習」と受け取れば、通らないことはないけど、でも、やっぱりそうではなく、このタイトルで意味が大きいのは「練習」のほう。

主人公「私」と亜美の生活には練習という行為(書くこととサッカー)が常にセットで、旅をしていようがしていまいが練習はします。なぜなら二人には「こうでありたい」という目標が見えているから。

「旅」からイメージする、自分を見つめなおす旅、目標を探す旅、みたいな曖昧としたものとは正反対に位置しているのが二人で、もはや、練習と言う行為そのものが旅をしているような、まさにそういった意味で「旅する練習」なのだと思います。

風景描写について

視点が重層的

メインの物語には、もちろん風景の描写があります。

主人公「私」がその場の風景描写をした文章も日付や時間とともに置かれて、さながら文章中の挿絵のよう。

メインの物語と練習描写の中では文体にも少し違いがあって、川の流れが場所によって一様でないように、物語にアクセントを与えます。

なおかつ、旅を終えてこの物語を書いている作者「私」の視点が、ときおり顔を出します。

読んでいる最中にはその意味が分からずただ不思議なだけだったのですが、川沿いにある「海から〇〇km」の看板のように、旅の終わりが近づくほどに徐々にその視点の存在が大きくなっていき、こんなふうにして読者の気持ちを翻弄するやり方があるんだと、本当に感心しました。

風景を頭で再現すること

文章のリズムが心地よいから読むのが大変というふうには感じないけれど、頭にきちんと風景が形作られるかどうかは別の問題で、頭のなかに写真やテレビみたいに再現しようとすればするほど、読むことに時間と神経をつかいます。

しかし、どだい行ったことの無い場所。頭の中でできることは、過去にどこかで見たことのある景色の切り貼りだけではないでしょうか(少なくとも自分の場合はそう)。

では、仮の風景を構築することにどんな意味があるのか……

この問い自体に答えは出せていないのですが、最終的にグーグルマップで物語の風景と限りなく近い風景をみることができたし、同じ季節、同じ場所に行くことだってできる。

そういう答え合わせの余地のある作品を作るというのは、乗代さんの誠実さでもあり自信でもあるような気がします。

風景描写の濃淡

例えば写真にも、近くのものにピントが合って背景がボケいたり、風景の全てにピントがあっていたり、あるいは接写して細部を拡大したり、いろいろな撮影方法があります。

文章が描き出す風景では、写真のようにパッと目に飛び込んできて一瞬でそれらを判断するといったことはできないかもしれませんが、そのシーンを読み終えてみれば、やはり風景の濃淡というか、単純に尽くされる言葉の量にも差があります。

濃いところが読者の印象に残るというわけではないし、逆もしかり。やっぱり写真や絵のように、切り取り方や視点に作者の意図、センスがあるように思うのです。

風景描写があるということは、基本的にはそこでストーリーの進みが止まったり、あるいは遅くなったりするということで、読み方によってはもどかしい思いをすることもあるかもしれませんが、本作のように風景描写に溢れていると、もはや一冊の写真集のようなものだとさえ思えてくるのです。

心に風景を飾る

それぞれのシーンで描写される風景が、写真や絵のような一枚一枚であるとすれば、本からお気に入りの一枚を取り出して、(心のなかの)部屋の壁に飾ることだってできるでしょう。

比喩的な言い方になってしまいますが、その絵を飾るためにはやや大きすぎる釘のようなものまで本作には用意されていて、一枚と言わず何枚の景色でも飾れるよう読者の身体にブスリブスリと穴を開けるのです。

物語の終わり

一般的な小説のように、ストーリーや仕掛けで引っ張るタイプの本ではありませんが、この本はやはりネタバレなしで読んでほしいと思います。

再読の味わい深さはまた別にありますが、一回目を読み終わったときの感覚は特別な体験でした。

――乗代さんの作品は、主人公が書いている日記や手紙だという形式ですよね。なぜその文章が書かれているか理由がある設定にしているのは、その影響でしょうか。

乗代:他にも沢山の影響はありますが、間違いなくその一つです。そうしないと書いている時の自分の感覚が分からなくなるというか、恥ずかしくて。

WEB本の雑誌 >作家の読書道(5ページ目) 2020年4月25日更新

読み終わってみると、確かに「この文章が書かれている理由」が詰まったような一冊です。

ただ、そうだとしても、「どうして?」と思わずにいられません。

主人公が小説家、という設定だけで理由になるのではないだろうかという気もするし、あるいは、理由を作るための仕掛けなのかあれは、という疑念さえ沸いてしまいます。(もちろん小説に仕掛けがあって何が悪いのか、という意見も分かります)

それでも、設定という言葉の軽さと受け取る衝撃が一致しなくて、なんだか腑に落ちないのです。

コメント