2020年、第18回開高健ノンフィクション賞を受賞。

子どものころに植村直巳の冒険記を読み漁って以来、冒険家、登山家という人種に対しての興味は変わらずある。

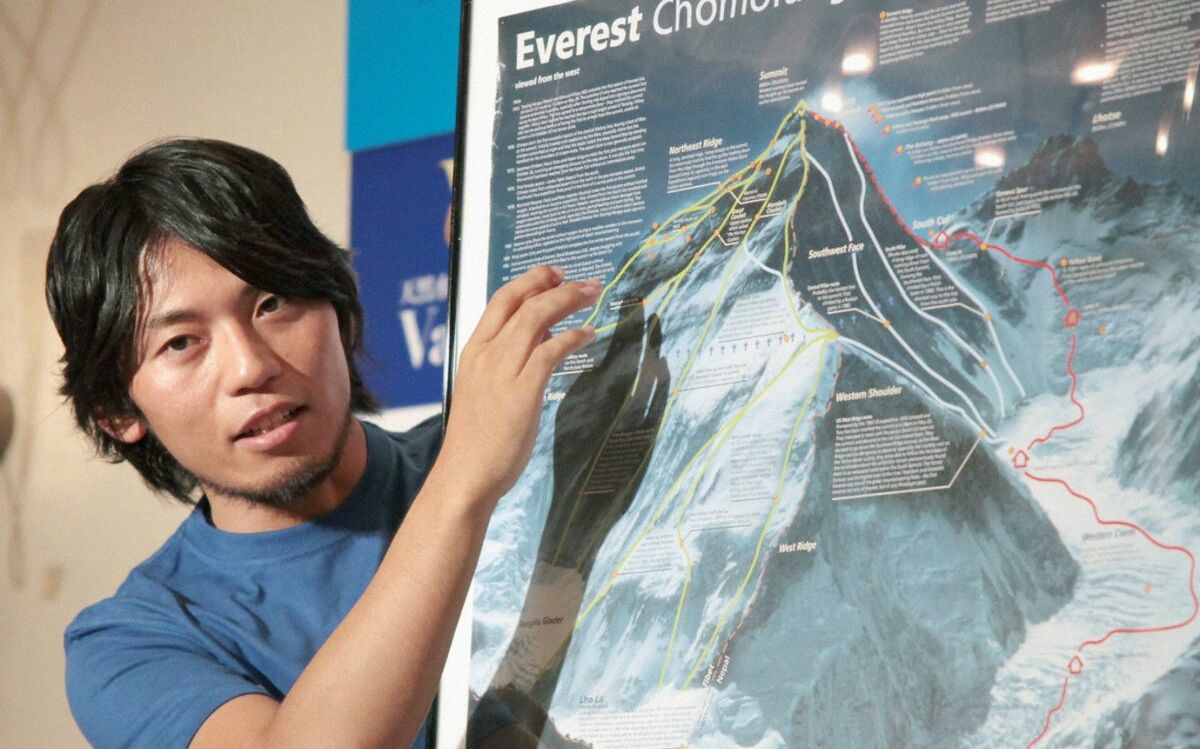

まがりなりにも、世間的には登山家として名を知られていた栗城史多(くりきのぶかず)という男の生き様にに興味があった。

【著者略歴】

Amazon デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場

河野 啓(こうの さとし)

1963年愛媛県生まれ。北海道大学法学部卒業。1987年北海道放送入社。ディレクターとして、ドキュメンタリー、ドラマ、情報番組などを制作。高校中退者や不登校の生徒を受け入れる北星学園余市高校を取材したシリーズ番組(『学校とは何か?』〈放送文化基金賞本賞〉、『ツッパリ教師の卒業式』〈日本民間放送連盟賞〉など)を担当。著書に『よみがえる高校』(集英社)、『北緯43度の雪 もうひとつの中国とオリンピック』(小学館。第18回小学館ノンフィクション大賞、第23回ミズノスポーツライター賞優秀賞)。

はじめに 栗城史多とは

一般的には、不幸な山岳事故により命を落としてしまった若くて有能な登山家、として記憶されているのではないか。しかし、多少なりとも登山の世界にアンテナを伸ばしたことがある人ならば、多くの人からその力量に疑いを持たれていたことを知っていたと思う。

登山を利用して、過分な注目とスポンサーを集める栗城はマスコミの格好のおもちゃとなり、注目度はさながらバブルのように高騰。その勢いは、エベレストへの単独無酸素登頂の生中継という企画でピークを迎えた。

しかしそれは、端から栗城の技術を超えた、粉飾決算のような計画でしかなかった。その後、なんどもエベレストへ挑戦するが、監査の入らない計画は無謀になる一方。

ある意味では当然の結果として、エベレストで死んだ。

栗城史多の評価

スポーツなら日本ランキング、世界ランキングなどの指標があるし、国内外の大会で順位や結果がハッキリと目に見える。

栗城が一流ではないのは分かる。しかしそれでも、六大陸の最高峰には登頂している。

著者の河野は、山の専門家ではない。本書によって、登山家としての栗城の評価はするべきではないと思う。

では、登山の世界から栗城はどのように評価されていたのか。以下のブログ、動画が参考になると思う。

ナダールの穴 2011年10月31日放送

栗城史多という不思議 登山ライター森山憲一のブログ 2017年6月2日金曜日

栗城史多という不思議2 登山ライター森山憲一のブログ 2017年6月9日金曜日

“賛否両論の登山家”栗城史多さんとは何者だったのか 文春オンライン 2018年5月23日

「賛否両論」の裏側にあったもの 登山ライター森山憲一のブログ 2018年5月28日月曜日

時系列に並べた。栗城が死んだのは、2018年5月21日だ。

栗城の生前、つまり、世間から持ち上げられているときの苦言は信用に足るのではないかと、個人的に思う。

サバイバル登山家で作家の服部文祥は、その性格もあり、栗城を3.5流だと言い切る。

森山氏は、慎重に栗城のやり方に疑問を呈しつつ「大学野球レベルの選手が、おれは絶対にヤンキースで4番を打つ、と言って毎年テストを受け続けている」あるいは「ボクシングの4回戦ボーイがマイク・タイソンに挑戦するようなもの」と例えている。

なるほどと思う反面、六大陸の最高峰へ登頂、という言葉の響きとなかなか一致しない、というのが正直なところだ。

どうして栗城は生まれたか

大学野球レベルの選手、ボクシングの4回戦ボーイが、どうして誰もがその名前と顔くらいは知っているほどの存在に成りえたのか。

森達也のこの言葉に集約されている。

ならば、栗城をトリックスターとして造形した主犯は誰か。河野自身だ。

選評より――森達也氏(映画監督・作家)

この本を読んで、そもそも栗城が生まれたのは、著者を含むさんざ栗城を持ち上げ、利用した人間たちだということがハッキリした。

それでなくても伝わりにくい、栗城の正確な力量を伝えることなどに、そもそも興味がない。

ほがらかなトークと笑顔を見せる好青年が、ボロボロの姿で、時に泣きながら雪山に挑む姿が視聴率を稼ぐことを発見したのだ。

本書にも全体の数ページではあるが、そのことを認めるくだりがある。

河野自身「反省と自戒を込めて胸に刻みたい。」との言葉とともに、こう述べている。

――栗城さんを死に追いやったのは、私かもしれない……。

自省していればいいものを、ついでに、栗城を担ぎ上げた仲間たちにまで反省を呼びかけるところがみみっちいのだが。

感想 期待はずれ

本書の内容は、期待したものと随分違った。

正確にいえば、終始、胸糞悪い読書だった。

思い出すに、2020年に爆売れした「女帝 小池百合子」を読んでいるときの、胸やけのような感覚に近いが、それとも少し違う。

あとがきで、河野は栗城の覆面を剥ぐレスラーに自身を例える。

なるほど、栗城とのプロレスに例えるのもいいかもしれないが、少なくとも栗城は権力者でもなければ、犯罪の疑惑があるわけでもない。

小池百合子という圧倒的王者に挑んだ石井妙子と河野との決定的な違いだ。

服部文祥の発言や森山氏のブログように、それでも栗城が生きている間の告発ならば、栗城の知名度を借りて見世物として成立していたかもしれない。しかし、死んでピクリともせずリングに横たわる栗城に対して一方的に襲い掛かる河野、という戦いの構図は、なんとも醜悪だ。

自身がヒールであることを自覚しているのならまだしも、悪の秘密を暴くヒーロー気取りなのだから始末に負えない。

山にもネットにも詳しくない河野

河野は「マグロのような体を作りたい」という栗城の言葉に「驚愕」するところから興味を持ち始める。驚愕するポイントに全くピンと来ないのは置いておくとして、最初から登山そのものには興味はない。

本書で、2019年に魚拓サービスに「驚愕」したと書くくらいだから、少なくともネットについて詳しいと言えないことも判断できる。

そんな河野は、嬉々として魚拓で得た情報を披露する。

しかし、人が取り消したことや口を滑らせてしまった発言を、あの時いったんはこう言ってたと掘り起こすことは、端的に言って品がない。ネットもリアルも関係はない。

こうしたネットサービスには、得てして表向きの存在理由と裏の使われ方が並存しており、そのグレーな感じを理解していないからこそ、無邪気に魚拓を引用できるのだろう。

本書には、ブログのコメントやSNSのリプライも多数引用される。ネットの匿名アカウントの発言がこれほど多く引用される書籍、それもノンフィクションは珍しいように思う。

そこには、匿名コメントで醸成された(かのように見える)空気に翻弄される河野の姿が垣間見える。ネット素人である河野がキュレーションした匿名コメント群を鵜呑みにするほど、読者は馬鹿ではない。

しかし、ネットはまだいい。

肝心の登山に関する情報も、せっかく専門家から聞き取った情報が、素人河野による取捨選択がなされていると思うとうんざりしてしまうのだ。

登山に通じた人間が正確にキュレーションした情報を読みたかったし、今後も希望する。

(あとがきに、登山に関する記述の監修は日本ヒマラヤ協会の大内氏、とある)

終盤のピーク(ネタバレ?)

終盤がまた、ひどかった。

神々の山嶺という作品に栗城が影響を受けていたということを、わざわざ映画の公開日時と照らしたりして、どうでもいい謎解きよろしく披露される。

栗城が酸素を使ったことを突き止めると、「単独無酸素」という自らの看板に泥を塗った大ばか者、と腐したと思いきや、

もういい、休め、お前は十分に頑張った……。

と、後ろから抱きしめて言ってやりたかった、と言うのだ。

嫌悪感に鳥肌が立った。悪い意味で、本書のピークである。

TVショーの過剰演出が身に沁みついているのだろう。

栗城が掲げた誇大広告の看板を鵜呑みにし、見たいところだけを見て栗城をヒーローとして伝えてきた張本人が、今度はあらゆる人の口を借りて説教と嫌味を切り貼りし、愚かなピエロに仕立て上げ、再び栗城をハイエナのように貪っている。それが本書だ。

河野さんは、装飾も揶揄もせず、事実ベースで淡々と栗城史多という人物を描き出していく。その結果として、栗城さんの弱さやズルさもあからさまになるので、故人に酷すぎると感じる人もいるかもしれない。だが私はそうは感じなかった。河野さんの筆致からは、栗城さんを貶める意図も持ち上げる意図も感じられず、ただただ、栗城史多という人物の真の姿を知りたいという意図しか感じられなかったからである。

デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』感想

森山氏のブログに書かれた、デスゾーンの感想だ。

栗城にはもう関わりたくないし、出版社やマスコミの人間に嫌われても得がない、といったところだろう。仕事で書評を書かねばならない人は大変である。

本書から、栗城を貶める意図が感じられない読者がいたら教えて欲しい。

登山や冒険に挑むものたちの魅力

冒険や山行の記録を読むと、その内容が危険回避の連続であることがわかる。

次々と現れる苦難を、卓越した技術で乗り越える様に魅了される。

断崖に怯まないハートの強さとともに、自分の力量を見つめる冷静さも必要だ。

究極の危機回避とは山へ行かないことである、という矛盾は昔から散々言われていることだ。

彼らも聞き飽きているはずだが、簡単に答えが出る問題ではないことも確かだ。

それでも登山家は山に登るし、冒険家は極地へ赴く。

彼らなりの理屈でもって自らを納得させたうえで、命を危険にさらす。

山に登らない人間に分かるのは、そういった衝動が彼らの中にあるということだけだ。

賞賛も否定もなく、冒険に興奮する遺伝子を持っている、と理解するしかない。

彼らを、社会的な常識や規範という物差しに当てはめることに興味はない。

むしろ、そこに収まりきれない狂気じみた衝動にこそ惹かれる。

技術は伴わなくとも、あれだけ山に立ち向かった栗城もその遺伝子を持っていたのではないか。

そういったことに少しでも迫れればと思い、本書を手に取った。

少しは判断材料にはなることが書かれていたもしれないが、もうこれ以上この本と向き合うことを体が受け付けない。

コメント