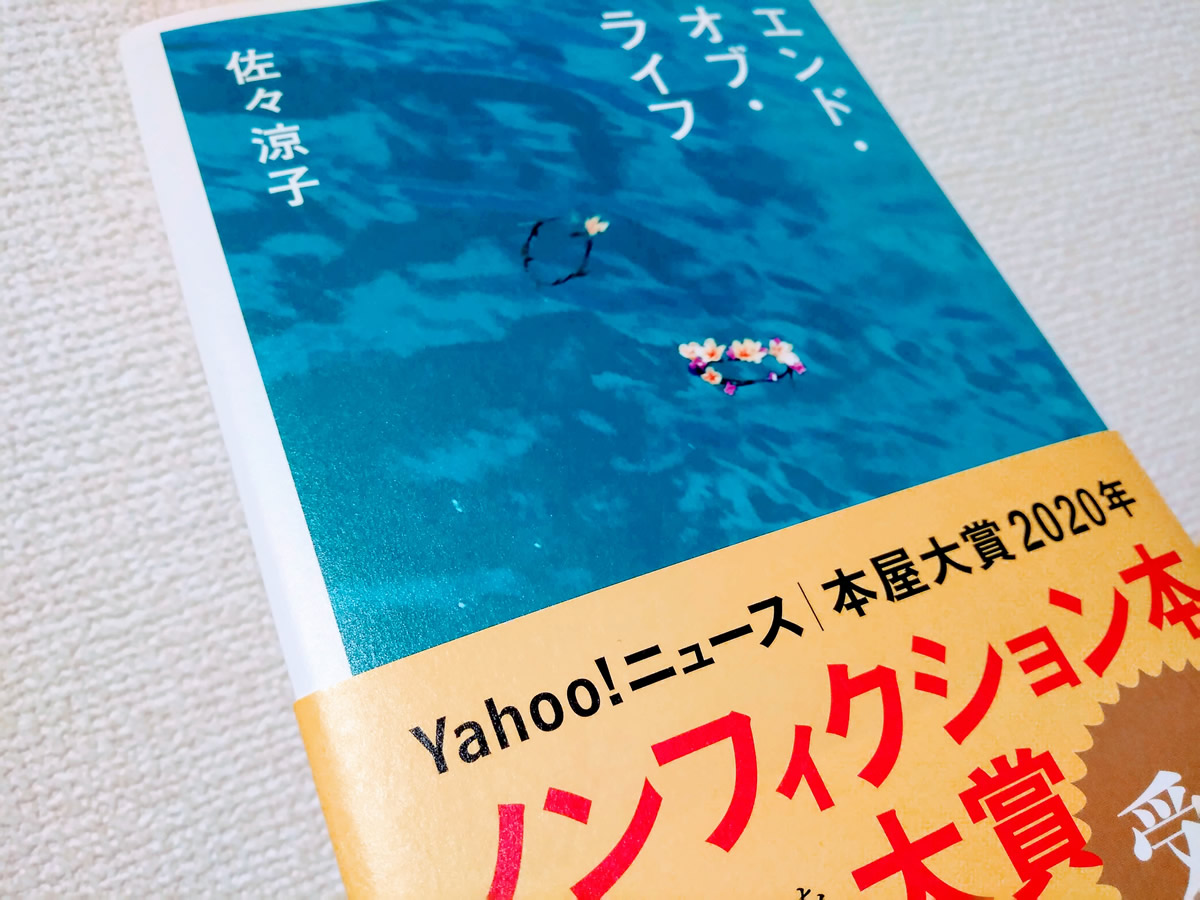

Yahoo!ニュース|本屋大賞 2020年 ノンフィクション本大賞受賞作である「エンド・オブ・ライフ/佐々涼子」を読みました。

あらすじ

著者が取材を通じて知り合った森山は、終末期の看護に関するプロフェッショナル。

著者は、森山を通じて、何人もの患者を取材しました。

しかし、その森山自身が、治療の難しい癌を患ってしまいます。

森山の闘病、そして終末期の様子を現在進行形で追いながら、過去に著者と森山が取材した末期がん患者たちの看取りを、時間を行き来しながら描くという体裁となっています。

診療所のスタッフとして多くの患者を看取ってきた森山が、では実際自身ががん患者となったときにどのような振る舞いを見せるのか。

著者は、自身にも介護が必要な母と、母につきっきりで面倒を見る父、という環境を抱えており、単に第三者的に描かれるのではなく、その視点は否が応でも揺れ動きます。

感想

ある患者のエピソード。家族と約束した潮干狩りに出かけるため、命の危険を冒してまで一時帰宅をします。患者自身はもちろん、夫や子供たちも納得したうえでの決断です。

出かける前日、家族・スタッフたちとの打ち合わせ。

その間、患者は家族の洗濯物を丁寧に畳んでいます。

何気ない描写ですが、最初に心が揺れたのはこの場面でした。

体調もすぐれない。明日死んでしまうかもしれない。

その大問題を目の前にして、家族の洗濯物を畳むという行為があまりにも平凡すぎると一瞬感じ、しかしその平凡な行為も最後になるかもしれないと気付いたとき、患者の気持ちを想像せずにはいられませんでした。

著者の取材先である渡辺西賀茂診療所のように、患者の意思を大切にしてくれるような場所へ通う終末期の患者の話ですから、基本的にどのエピソードも感動的です。

でも、ただ単に暖かい家族と幸せな終末期を過ごし、看取られていく、という羨ましくなるようなエピソードばかりではありません。

単身で頼るものがない人や、わがままで暴力的な患者もいるし、ほとんど動けなくなり、意思疎通も困難な患者に対する介護は壮絶です。

介護するほうも大変ですが、されるほうだってある種の屈辱があることも忘れられがちで、トイレの世話だって、下痢が止まらない患者にイライラする家族の話は、誰の立場にたっても心が苦しい。

自分にも家族にもやがて訪れる死に際して、どの立場になったとしても多少なりとも心の準備があるにこしたことはないと思います。

しかし結局、思いつく具体的な準備としては、家族か親戚、それに準ずる知り合い、あるいは金を用意しとけという、身も蓋もない結論ばかりで、それ以上深く考えても仕方ないような気がしてしまいます。

今は結婚しない人も多いし、結婚していても子供がいないという夫婦も少なくありません。

出生率を提示するまでもなく、昔のように子供たちに看取ってもらえる人は少なくなる一方でしょう。

田舎から上京して数十年がたち、帰る場所はなく、かといって都会に地縁があるわけでもなく、これはほとんど自身のことですが、どう死を迎えたものか見当もつきません。

正直言って「死に方難民」の気分です。

本書で紹介される患者は、比較的余裕があり、環境に恵まれた方たちが多いような気がしました。

貧困がテーマではないことは理解していますが、死の前に家族と最後の希望を叶えるキラキラしたエピソードは、とても眩しくて、ちょっと羨ましすぎるとも感じました。

参考文献にもある、家で死ぬということ、死ぬ瞬間、また、病院で死ぬということなどの本も読んだことがあります。

随分と前なので詳しい内容は忘れてしまったけれども、その時に、終末期やホスピス、などという言葉を知ったように思います。いずれにしても昔から興味のあるジャンルではありました。

ただ、そうではない人にとってもオススメできる本です。

あたり前ですが、普段、いつ死ぬかなど分からないまま日々を生きています。

この本には、いつ死ぬかを知った人たちが出てきます。

そんな人たちが、命の期限を知ってから最後の瞬間まで、どのように考えて(考えを変えて)、残された時間を過ごしたかを知ることのできる、貴重な本です。

「森山さんが今も生きている私に影響を与え続け、私を動かしている。そうであるなら、果たして彼は死んでいると言えるのだろうか。」

あとがきに著者が記している言葉です。

作家の保坂和志さんのツイート。

二年ちょっと前に実父を亡くしました。高校から寮に入り、実家を出て数十年。効果の出なかったがん治療をしていた最後の一年をのぞき、親と顔を合わせるのは盆暮れの年一、二回。

仲が悪かったわけではなく、地元を離れた人たちのよくある親子関係です。

父が死んで、その「年一、二回」は墓参りに変わりました。

でも、例えば一年を通してみてみたとき、自分と父の関係性はそれ以外はあんまり変わっていない、とも言えます。もともと、年一、二回以外はたいして顔を合わせていない訳ですから。

だから、変なことを言うようですが、それはもう「≒僕のなかでは生きている」ということでいいんじゃないかと。

こういう考え方も保坂和志さんの受け売りで、動画やテキストを何度も見ていた気がするのですが、見たいときには見つからないもので、見つけたらまたこちらで紹介したいと思います。

「ぼく、チャーちゃん。はっきり言って、いま死んでます」「死ぬと生きるの、違い?よくわかんないな。死んでも生きても、ぼくはぼくだからね」人は死んだらいなくなるというのがこの社会の常識だが、果たしてそれはほんとうなのだろうか。そして、ぼくたちの実感にもそれはそぐわないのではないか。現代文学の旗手、保坂和志が、一匹の死んだ猫を語り手に紡いだ「死」を巡る言葉は、奔放かつ繊細な小沢さかえの油彩画とともに、思いがけない死の姿を照らし出します。

コメント